フレイルとは?薬剤師が知っておくべき基礎知識

フレイル(Frailty)は「加齢による心身の機能低下」が進んだ状態で、健康と要介護の中間に位置する可逆的な段階です。

疲れやすい・筋力が落ちた・食が細くなったといった変化が見られ、「ちょっとした体調不良や環境変化」で日常生活が一気に不安定になることが特徴です。

フレイルには以下の3つの側面があります。

- 身体的フレイル:筋力低下、体重減少、歩行速度の低下など

- 精神・心理的フレイル:抑うつ、意欲の低下、軽度認知障害など

- 社会的フレイル:孤立、閉じこもり、支援の不足など

特に身体的フレイルは要介護や死亡リスクを高めることがわかっており、厚生労働省の調査では、地域在住高齢者のうち約10%がフレイルに該当するという報告もあります。

早期に気づいて対策を講じれば、改善が見込める点が他の疾患と大きく異なるポイントです。

薬局でも使える!フレイルの簡易評価ツール

薬局での健康支援として、簡単なスクリーニングツールを活用することで、フレイルの早期発見が可能です。

主な評価ツールと特徴

| ツール名 | 評価内容 | 特徴・使い方 |

| FRAILスケール | 疲労、抵抗力、活動量など5項目 | 1分以内で回答可能。自己記入式で導入が簡単 |

| 基本チェックリスト(KCL) | 日常生活、栄養、口腔、認知など25項目 | 厚労省推奨。地域包括ケアにも活用される標準ツール |

| Clinical Frailty Scale | 動作能力を1〜9段階で評価 | 医療・介護者向け。視診・問診ベースで直感的に使用可能 |

薬局ではFRAILスケールやKCLの一部を使って、待ち時間中に記入してもらう運用が現実的です。

評価結果は、患者自身にフィードバックするとともに、必要に応じて医師やケアマネージャーと共有することで、次の支援につなげられます。

生活改善だけではない!薬剤師が関与できる6つの介入ポイント

薬剤師は、生活指導だけでなく薬物療法や栄養支援の観点からフレイル予防・改善に積極的に関われます。以下に、実務に活かせる6つの具体的な介入方法を紹介します。

1. ポリファーマシーの是正と減薬支援

5剤以上の服薬は、転倒や認知機能低下のリスクを高めることが分かっています。

薬剤師は処方内容を確認し、同効薬の重複や副作用による処方カスケードを見つけ、主治医に減薬の提案を行う役割を担います。

- Beers基準やSTOPP/START基準を活用

- 「減らせる薬」だけでなく、「中止後の観察方法」も具体的に伝える

2. 転倒・骨折リスク薬のチェック

フレイル患者にとって、転倒は要介護化のきっかけとなる重大リスクです。

以下の薬剤は慎重な取り扱いが求められます。

- ベンゾジアゼピン系(睡眠薬・抗不安薬)

- α遮断薬や利尿薬(夜間頻尿によるトイレ移動)

- 降圧薬(起立性低血圧)

服薬時間や服用量を見直すだけでも、転倒リスクを大きく下げることができます。

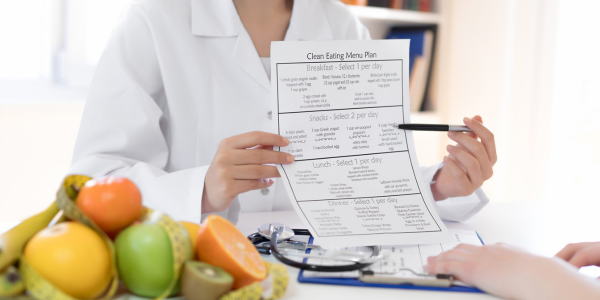

3. サルコペニア対策としての栄養サポート

高齢者では「食べているつもり」でもたんぱく質が不足していることが多く、筋肉量が低下するとフレイルが進行します。

- HMB(β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸):筋タンパクの合成を促進

- ロイシン高配合プロテイン:筋力維持に有効

- ビタミンDやEPA:筋肉機能や抗炎症作用に期待

服薬の説明時にこうしたOTC製品や栄養補助食品を提案し、食事で補えない栄養素の補完を図ります。

4. ワクチン接種の推進

感染症による入院は、フレイル高齢者にとって致命的なADL低下につながります。

薬剤師は、以下のワクチン接種を推進する役割を果たせます。

- 肺炎球菌ワクチン

- インフルエンザワクチン

- 帯状疱疹ワクチン

患者に「接種の意義」と「助成制度」を説明し、医療機関での接種につなぐ導線を作りましょう。

5. 認知機能と抑うつへの気づき

「最近会話が減った」「服薬を忘れがち」などの兆候は、認知機能や気分の低下によるものかもしれません。

薬剤師が簡易テスト(GDS-15やHDS-Rなど)を紹介し、早めに専門医へつなぐことで、早期介入が可能になります。

6. アドヒアランス向上の工夫

薬が飲みにくい、飲み忘れるといった理由で治療効果が得られず、薬がどんどん増えてしまうケースもあります。

以下の対応で、服薬継続をサポートしましょう。

- 一包化、カレンダーセット、ピクトグラム

- 服用時間に合わせた剤形変更(OD錠、ゼリー、貼付剤)

- リフィル処方による通院・受診負担軽減

地域包括ケアでの薬局の役割

地域で高齢者を支えるためには、薬局が多職種との連携拠点となることが求められています。

- ケアマネジャーと服薬管理の共有

- 管理栄養士との食事指導連携

- 理学療法士と運動メニューの調整

薬剤師が「地域のハブ」として機能することで、フレイル対策はより実効性のあるものとなります。

まとめ:薬剤師の介入がフレイルを防ぐ第一歩に

- フレイルは早期発見と介入によって改善が可能な状態です。

- 薬剤師は、服薬適正化・栄養補助・感染症予防の3方向から介入できます。

- 評価→提案→支援の流れを日常業務に組み込むことが、継続的な予防活動になります。

薬局が“健康支援の拠点”となることで、高齢者の生活の質と地域全体の医療効率を高めることができます。

キャリアの広がりを感じたら…

「もっと高齢者ケアに深く関わりたい」「在宅や多職種連携を経験したい」と感じたら、

フレイル支援に注力する薬局や施設への転職も選択肢のひとつです。

経験豊富な薬剤師専門の転職エージェントに相談すれば、希望に合った職場やキャリア支援の機会を得られます。

日々の実践がキャリアの価値を高める第一歩になります。

参考URL

小島太郎. 高齢者の薬物療法:ポリファーマシー対策からのフレイル改善. 長寿科学研究業績集 2021

前田圭介. フレイルの評価方法と最新疫学研究. 長寿科学研究業績集 2021

日本サルコペニア・フレイル学会. フレイル診療ガイド 2024

コメント