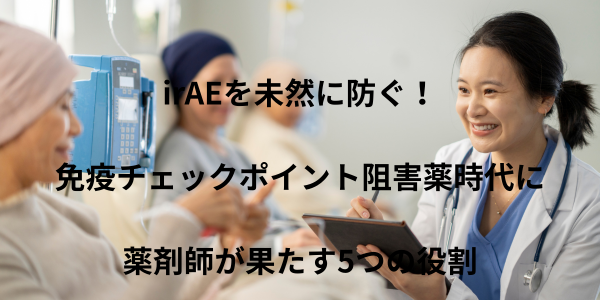

はじめに

最近のがん治療では「免疫チェックポイント阻害薬(ICI)」という新しいタイプの薬が広く使われています。オプジーボ®やキイトルーダ®がその代表例です。これらは、がん細胞にブレーキをかけていた免疫の働きを元に戻すことで、がんと戦う力を引き出す薬です。

しかしその一方で、免疫が強くなりすぎて、自分自身の体を攻撃してしまうことがあり、これを免疫関連有害事象(irAE:immune-related Adverse Events)と呼びます。たとえば、肺炎や大腸炎、甲状腺の異常など、さまざまな臓器にトラブルが起こることがあります。

このような副作用を早く見つけて重症化を防ぐために、薬剤師の関わりがとても重要です。今回は、治療前から治療中まで、薬剤師がどのように活躍できるのかを5つの場面に分けて紹介します。

1. irAEとは?これまでの副作用と何が違うのか

普通の抗がん剤では、薬が直接、がん細胞だけでなく正常な細胞にもダメージを与えて副作用が出ていました。たとえば、脱毛や吐き気などがそれにあたります。

一方、免疫チェックポイント阻害薬は体の免疫(T細胞)を活性化することでがんを攻撃しますが、それが強くなりすぎると、正常な臓器まで攻撃してしまいます。これがirAEです。

しかもこの副作用は、治療を始めてすぐ出るとは限らず、数か月後に出ることもあるため、注意深くモニタリングする必要があります。

また、治療にはステロイド(免疫を抑える薬)が使われるため、通常の副作用対応と少し違った知識が求められます。

2. 薬剤師が活躍できる5つのタイミング

| タイミング | 薬剤師ができること |

| ① 治療前の確認 | ・自己免疫疾患の既往歴(リウマチ、甲状腺疾患など)・現在飲んでいる薬を確認して、チームと共有します。 |

| ② 患者さんへの説明 | ・「この薬は、体の免疫が強くなりすぎると副作用が出ることがある」ことを説明します。・体調変化を記録するための「症状日記」などを渡しておくと、早期発見につながります。 |

| ③ 検査値と症状のチェック | ・定期的な血液検査の数値(甲状腺ホルモン、肝酵素、血糖など)に異常がないかチェックします。・咳、発疹、下痢などの症状も見逃さないように注意します。 |

| ④ 軽い副作用が出たときの対応支援 | ・ステロイドをどのくらい使うか、医師と相談する時に参考情報を出します。・ステロイドの副作用に備えてPPI・骨粗鬆症対策薬の追加を医師に提案。 |

| ⑤ 重い副作用が出たときの連携 | ・専門の薬(インフリキシマブなど)が必要になることがあります。その薬の在庫や使い方について医師と連携します。・ICUや内分泌・呼吸器内科との連携が必要なケースでは、薬剤部からも情報提供が求められます。 |

3. 実際の症例から学ぶ:早期発見がカギ

症例①:甲状腺の異常に早く気づいたケース

ある肺がん患者さんは、ICI治療の3回目で血液検査をしたところ、TSH(甲状腺刺激ホルモン)が基準値より高くなっていたことに薬剤師が気づきました。医師にすぐ共有したことで、甲状腺の薬(レボチロキシン)を早めに処方し、治療を中断することなく継続できました。

症例②:下痢から免疫性大腸炎を疑ったケース

腎臓がんの患者さんが、治療の6週後から1日の便の回数が増えてきたと症状日記に書いていました。薬剤師がその変化に気づき、すぐに医師へ報告。ステロイドが早めに投与され、症状が悪化せずに済みました。

4. まとめ:irAEは薬剤師が先回りして防ぐ時代へ

irAEは、いつ起きるか予測が難しく、重症化すると治療の継続ができなくなる可能性もあります。

ですが、薬剤師が早い段階で「小さな変化」に気づくことで、大きな問題を防ぐことができます。

いま、病院のがんチームに薬剤師が加わることで、ICI治療の継続率や患者さんの経過が改善するというデータも出てきています。

まずは、症状や検査値にアンテナを張り、必要なときに医師や看護師に「声をかける」ことから始めてみましょう。新人のうちからその習慣を身につけておくと、今後の大きな武器になります。

参考URL

がん免疫療法ガイドライン第3版(案)

https://www.jsmo.or.jp/news/jsmo/doc/20221212.pdf

コメント